说到民国服饰,虽然只有一百多年的历史,而且还有影像、图片,但大多是现在的人所不熟悉的。原因是我们在过去六十年里经历了几次政治动荡和文化颠覆。单看近年来的各种影视剧,可以说是错误百出。别说是粗制滥造的,就算是精心打造的,也还是漏洞百出。最可笑的是,不同时期的服饰却出现在同一个时代。

就女学生的服装而言,月白或浅灰色长袖衬衫、黑色喇叭口百褶长裙、白袜布鞋的“五四装”其实可以在20世纪40年代后期出现。示威活动毫无时代感。

《情深深雨蒙蒙》剧照,故事发生在20世纪30、40年代

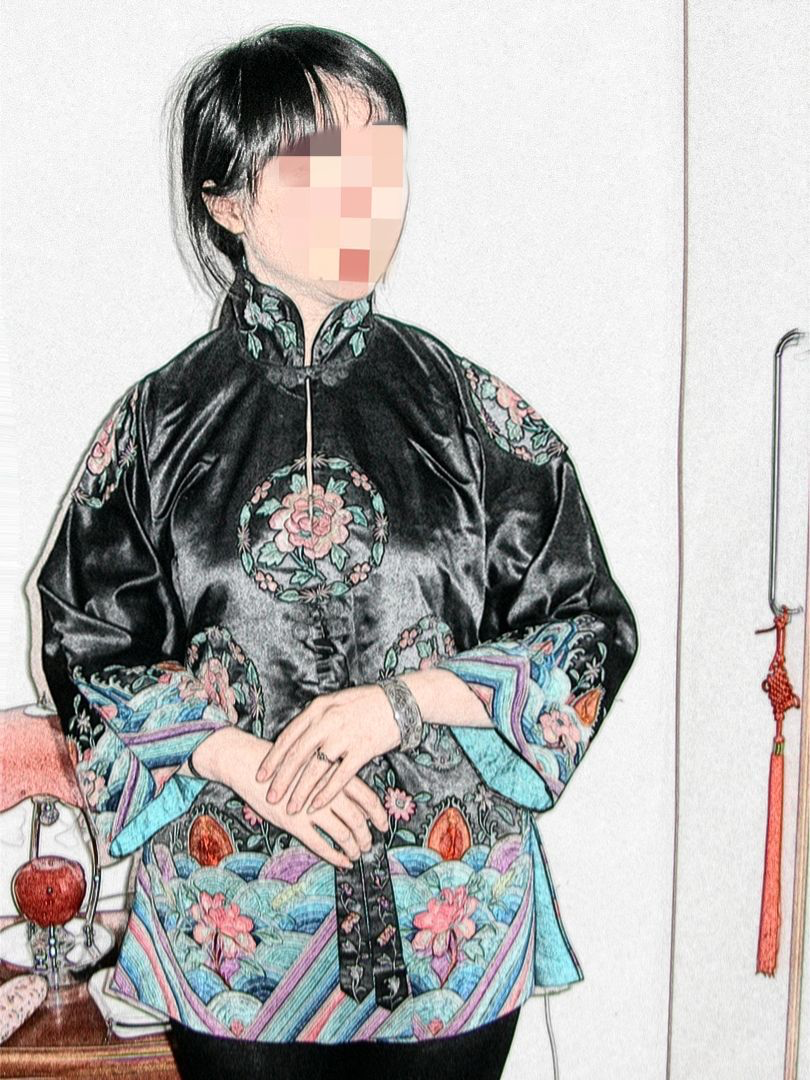

“5月4日装”实际上存在的时间很短,但基于它改进的服装却存在了很长时间。服装的范围不仅限于学生。就连家里的女士们也追随新潮流,使用这种服装。学生校服经过改进,材质更加考究,蕾丝装饰也更显贵族气质。它们在 20 年代初至中期最为流行。

与女学生的主要区别在于上衣袖子缩短至仅肘关节以下两寸左右,袖口加宽。领口、袖口均采用滚边、捏边,用料多为缎布。她们的发型也与五四时代女学生的短发不同。她们大多都是齐刘海的发型,很时尚。

长袍和外套、裙子和外套

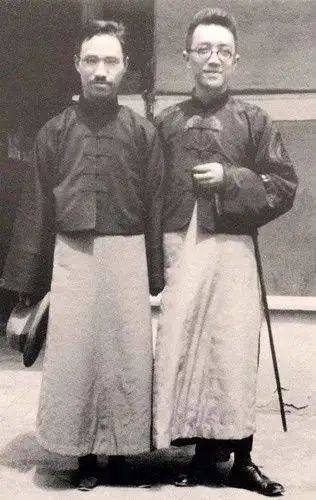

1911年辛亥革命后,旗人服饰被废弃。双排扣马褂原本是旗人服饰的改良,因此一度被人们所厌恶,冷落地视为男性服装。但长袍却是清朝三百年来难以逾越的传统。也是满族、汉族入关后常见的男子服装。在现代生活环境下,所谓“宽衣宽带”的汉服已经不能适应时代了。但上下衣分开,与一般工人阶级混淆,失去了尊严和地位,所以长袍仍被保留。

如何体现一种时尚?因此,民国初期,长袍外穿坎肩已成为时尚。这种背心也可以看作背心或者背心。早在清代就很流行。由于满族特色不是很突出,又可以投入很多心思,所以在民国初期短时间内就流行起来了。

长袍或长袍通常是素色的,并且大多是自然色。然而,马甲可以不断变化。仅正面部分可分为大驳头、双驳头、一字驳头、如意驳头、琵琶驳头等。边缘可修宽,也可修窄,春秋季可剪裁,冬季可衬以皮革,有的甚至还有领子。尤其是琵琶翻领,相当时尚。它们大多在胸部右侧开衩,并饰有纽扣袢。不过右下翻领少了一块,而且是用不同的布料补补的,非常显眼。一字门襟在胸前两侧开合,平开,饰有纽扣。这两种背心都是当时流行的时尚。

马褂作为休闲服饰的复兴大概发生在20年代初。清代的马褂作为出行服装,要适应马背活动的需要。因此,文武官员的马褂袖子不是长的,而是宽的,里面有马蹄袖。伸出手来。民国的马褂对此进行了改进,失去了马蹄袖,因此马褂的袖子变成了窄袖,长度与指尖相同或长于指尖,手指无法伸直。根本没有看到。清代的马褂大多是无领的,而民初恢复的马褂则是有领的。它们先高后低,这也适应了人体的需要。

民国以后的几十年里,袍子、马褂成为中国的常见服饰。平日的马褂可以有其他颜色,但正式仪式的马褂必须是黑色,上面有本色或深色的花朵。那时候,城市里的普通男人,不管多穷,都会买一件马褂。他们在正式场合总是会穿“正装”,比如参加婚礼、婚礼等。

身着长袍马褂的胡先苏(左)、胡适(右)

民国初年,女子服饰不再以二头旗旗装为主,满族女子更趋于汉式风格。她们的主要服装是裙子和外套。

外套的长度一般达到膝关节,但后来也随着时代的推移而变短。材质多以缎子为主。裙子的式样比较简单,多为“马面裙”,即裙子的正面是一尺宽左右的平面,称为“马面”,两侧有褶子。可在“马面”上绣图案,也可做平金绣。大衣的领子是民初最具特色的。它原本是高领,向上延伸到脸颊,抬高下巴,让脖子显得更长。后来逐渐变低了。

外套、裙子和背心,摄于 20 年代

第一次世界大战后,这类服装逐渐退出女装主流。它们被模仿女学生服装改进的新裙子和外套所取代。家居休闲服还包括夹克和裤子作为上衣和下衣。当时时髦的女性也像男性一样穿马甲,颇有男性风范,但领子也高过脸颊以下,抬高下巴,或者高至下巴,给人一种优雅帅气的感觉,引领了时尚潮流。趋势。 。

旗袍和西装

旗袍是20世纪20年代至1940年代女性的主流时尚,统治世界约三十年。

说起旗袍,其实并不完全源于满族旗袍。旗服妇女所穿的袍子比较宽而直,两侧没有开衩,几乎没有腰部,多用较重的棉或丝织物制成。满族妇女在旗袍下穿长裤,裤脚可稍露。裤子的边缘可以织有刺绣图案和滚边,里面可以穿花盆底鞋。 1920年代初,当上衣、裙子的流行结束时,旗袍悄然兴起,并在原有满族旗袍的基础上进行了大胆的改进。相反,这是一场非常了不起的女装革命,使旗袍成为世界上最好的服装之一。在服装行列中,它已成为具有鲜明特色的东方女装。

应该说,民国时代的旗袍并不是直接继承于清代旗袍,而是从无到有创造出来的一种新的女装风格。虽是袍式上下衣,但合身收腰,体现了女性身体的自然美,凸显了女性身体的曲线和窈窕的身材。用料也比满族袍子宽。与原来厚重、臃肿的面料不同,任何素色或印花的面料都可以作为旗袍的材质。比较突出的一点是,旗袍不穿长裤,而是穿丝袜、丝袜、内衣。薄而透明的旗袍里面穿了一件白色的衬裙,衬裙上还镶着白色的蕾丝。这样,腿部的修长和线条也能在旗袍的开衩处展现出来。

金陵女子大学学生朴素的旗袍,摄于20世纪40年代

三十年来,旗袍的款式千变万化,尤其是袖长、领高、下摆大小、开衩高低等方面。 20年代中期,受西式服装的影响,旗袍的长度多在膝盖左右,但两侧的开衩并不大。 20世纪30年代初,长旗袍突然流行起来。到了20世纪30年代中期,它甚至长到了脚面,被戏称为“扫地旗袍”。同时,袖长也从肘部开始逐渐上移,最后缩短至肩部以下两寸左右,甚至无袖。到 20 世纪 40 年代中期,下摆逐渐变细至膝盖。虽然20世纪50年代中国大陆很少有人穿旗袍,但香港和台湾的旗袍一度缩小到膝盖以上。当时夏梦、林黛等影视明星都已经穿着这种旗袍了。至于领口,一直是由高到低发展,先高到下巴,然后逐渐降低,甚至出现了无领旗袍。

演员夏梦

20世纪30年代是旗袍最辉煌、最辉煌的时期。已经完美成熟,可以说是经典旗袍的最终完成。此后几十年,旗袍的发展基本上没有超越这种定型。旗袍是20世纪20年代至40年代中国女性的主流服装。从家庭主妇、职业女性、女工到知识女性,旗袍都是最庄重、最合适的选择。 20世纪40年代初期,特别流行在旗袍上加一件西式短外套,可以用薄呢料制成,也可以用羊毛针织。

《乱世佳人》剧照 (2012)

严格来说,旗袍在中国大陆退出历史舞台并不是在1949年以后。虽然1949年后旗袍因革命热情和解放区女干部穿制服的影响而衰落,但并没有完全消失。直到 20 世纪 60 年代初。在此期间,特别是1956年,出现了短暂的复苏。例如,1956年,《新观察》杂志刊登了一张照片《妈妈去那边》,产生了极其强烈的社会影响。照片中的“妈妈”穿着一件剪裁考究的旗袍,衣摆的一角被春风吹起。她的左手被孩子拉着,右手的太阳伞也被风吹低了。整个画面构图新颖,不落俗套。最显眼的就是女子的旗袍,充分体现了少妇安静、温柔、优雅的气质。当时的《人民画报》也用大量照片来反映年轻女性开始剪裁旗袍的场景。美好的时光并没有持续多久。 1957年中期,《妈妈,你去哪儿》遭到猛烈批评,称照片中的女性是典型的“资产阶级小姐”,表现出“资产阶级生活方式”。于是,旗袍逐渐淡出了人们的生活。偶尔穿旗袍的女性,都是利用废料穿在家里,不再是时尚单品。

民国时期,旗袍的款式在上海占主导地位。 《良友》画报封面的女士大多是时尚旗袍模特。画报一经出版,这种风格便不胫而走,立即引起社会效仿。风格。此外,上海舞者所穿的旗袍也是潮流的晴雨表。由于身份特殊,普通女性向往,但又不敢直接照搬,于是稍作修改,使其成为一种时尚。 1930年代中期,他曾倡导“新生活运动”,反对当时流行的无袖旗袍。他认为这太过暴露,而且不道德。虽然这在上海并没有多大影响,但时任北平市长的政治学学生袁元梁却十分活跃,竟然到中山公园门口抓穿无袖旗袍的女子,引起了轩然大波。很多讨论。这也是当时有关旗袍的公开案例。

说起男士西服,从白华文引用的晚清小说笔记中可以看出,在清光绪年间就已经被人们引入并穿着。白先生的分析是正确的,一种是从日本引进的,一种是直接从欧洲引进的。当时日本进口的衣服质量比较差,而上海、北京东交民巷的洋装店的衣服几乎是正品。北京相对保守,而且由于庚子事件的影响,西服有“假洋鬼子”之嫌,穿西装的情况极为罕见。民国初期,西装在上海流行,后来在北京流行。

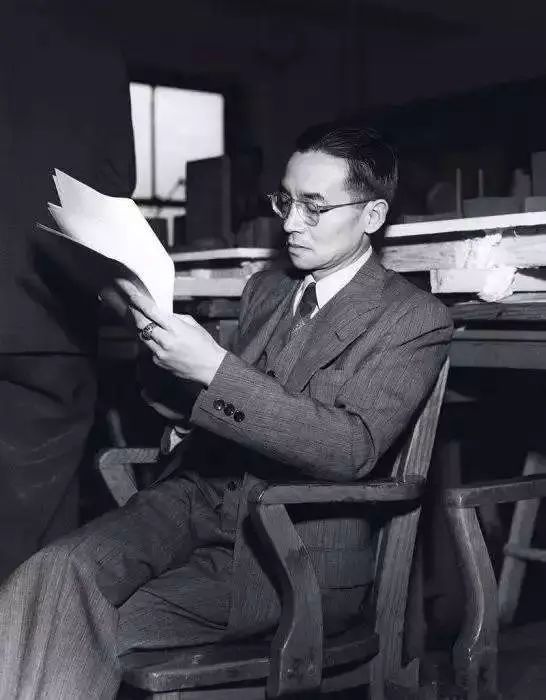

梁思成西装照片

与女装相比,男西装并没有太大的变化,但是西装里面的衬衫却经历了很多波折。先是小角立领,后来流行圆角,最后是尖角衬衫。直到近几年,服装的多样化导致方角和尖角并存。西装刚在中国流行的时候,多为三件套,上衣和裤子上加一件同材质的背心(马甲),当时也叫西装马甲。正装通常是三件套,休闲装通常不穿背心。男士西装是20年代至1940年代所谓贵族人士的必备品。尤其是在上海,一个小店员就需要买两三套西装,否则就会被人瞧不起,无法出现在公众面前。当时一套西装值很多钱,所以有人嘲笑上海人:“不怕贼来偷,就怕掉河里”。

白色西装大多受到时尚男士的青睐,但有点轻浮。如果上衣的胸前口袋再饰上一条亮色的手帕,看起来就更做作了。白色西装应搭配白色或棕色和白色的皮鞋,切勿搭配黑色皮鞋。

西装裤裤脚卷不卷的问题,并不是凭个人喜好。早期的西装、裤子都是没有卷边的。直到1941年太平洋战争爆发,美国正式参战时,才下达明确命令,节省一寸物资支援二战。于是,无包边的西裤款式开始流行。直到20世纪50年代初期,卷裤的款式才得以恢复。

1930、1940年代,中国人穿西装的水平绝对不落后于欧美。无论是时尚的速度、着装的得体,还是领带、领结的方式,都没有模仿别人的感觉。领带和西装的色彩搭配也能满足审美要求。对比度既不太强烈,颜色也不太平滑。袖长合适,衬衫袖口比袖子稍长。这比 20 世纪 80 年代初我们恢复穿西装时袖长达到指关节要得体得多。 20世纪40年代末,《蓝桥》、《大话重游》等好莱坞电影上映时,中国男士西装基本与时俱进。

上衣和下装不同质地和颜色的休闲套装在 20 世纪 40 年代也很流行。上衣大多是粗花呢,衬衫可以是彩色的,甚至可以不打领带。

裙子

民国以后,对礼服没有明确的规定。直到民国十八年(1929年)才出台明确的着装指导意见,但这绝不是法令。

民国初年,南北朝政府大多模仿西方着装,即燕尾服作为正式礼服。文武官员大多穿着燕尾服,佩戴绶带和勋章出席典礼活动。随后是所有短期任命及以上的公务员。铁道学家詹天佑当时担任汉粤川铁路总工程师兼总办,其职级被认为介于简任和特任之间。他最著名的照片也是穿着燕尾服、系着白领带、胸前系着一枚奖章的丝带。时任国家主席徐世昌、时任外交部长顾维钧也身着这件礼服出席仪式。但到了北洋政府后期,这种西式礼服逐渐少见,取而代之的是长袍、马褂等中式礼服。

《我的1919》中的顾维钧

1929年,《中华民国服饰条例》将男装改为袍子、马褂。马褂长及胸、下腰、上腰。它有双襟,两侧和背面有开衩,黑色,有五颗纽扣。袍前襟右侧,有六颗纽扣,袍长达踝上二寸。按照国际惯例,系白领带的应搭配晚礼服,并应穿燕尾服;系黑色领带的人可以搭配普通的晚礼服,不一定是燕尾服。

翻看民国1920年代末至1940年代国民政府会议和正式仪式的照片,我们发现规定并不像规定那么严格。有时有人穿着长袍、马褂、西装、正装、中山装、军装等。这说明执行不严格。不过,时至今日,台湾政府官员在举行祭孔等传统仪式时,仍然保持着穿着长袍、马褂的习惯。

多年来,不着正装出席国际活动一直是一件令人困惑的事情。每当有正式晚宴时,对方都穿着晚礼服,这让我们很难应对。如果你穿着普通的西装,作为主宾,你显然不如别人,是不可取的。根据我国的实际国情,不宜穿传统的长袍、马褂。穿西式晚礼服与我国的习俗有很大不同。因此,我们经常采取穿中山装的方法,这并不丢脸。无独有偶,印度人在这个场合也头戴传统的发髻,身穿印度式上衣(与中山装略相似,立领,左胸前只有一个口袋)。

很多中国人不习惯燕尾服。当时“黑人牙膏”问世,商标是一个头戴礼帽、穿着晚礼服的黑人,因此穿燕尾服的人经常被嘲笑为“黑人牙膏”。

《乱世书籍(2015)》剧照

至于女装,并不像一些文章所说的只有旗袍。 1929年的着装规定中,旗袍和裙子也并存。旗袍的长度虽然是“遮鞋以礼”,但并没有硬性规定。这是“方便的缩写”。

民国以后,婚礼上女子的婚纱也发生了很多变化。早期的婚纱礼服并不统一,有的甚至穿着裙子和夹克,头上只穿婚纱(头和脸都是白色的,空心的)。 20世纪20年代以后,人们穿白色婚纱,胸口一直到脖子,裙子较短,只到脚部。 1930年代以后,正装是白色晚礼服,西式长裙,及地白色晚礼服,胸部开至锁骨以下,头、脸变成长披肩。伴郎、伴娘的着装基本上应与新郎新娘相同,但伴娘一般不穿婚纱,只穿白色晚礼服。近年来,人们常称“汉服”为汉服。我想知道他们理想中的“汉服”应该是什么样的。

民国时期结婚照

阴丹士林的美容功效

民国时期最流行的休闲服装是长袍,俗称大衣。它是家居和日常穿着中最常用的服装。如今,大多数人认为它是官员和学者的服装,但实际上这是错误的。以前,普通工人阶级也需要一两件长袍。至于店员、服务员、一般商贩,时不时也会穿长袍。冬天的长袍是棉袍,上下是一体的。是相当防风的。旧时,车夫也穿着棉袍拉洋车。他们只是在拉车时把下摆塞进腰间,以显得整洁。冬天还有用羊皮衬里的,称为皮袍。它们确实更温暖,但更重。因此,富人的皮袍往往不用羊皮,或内衬狐夹、灰背、或貂爪,轻薄而温暖。

春秋季节的长袍绝对不是我们现在电视剧里展示的缎面印花。它们就像包裹着一层裹尸布,与现实生活极为相反。一般来说,长袍多用葛布或竹布制成,颜色多为素色。竹布如今已经成为一个历史名词,很多人都感到不解。 “竹布”这一名称最早出现于唐代,土宫中就有竹布。后世的竹布加工更加精细。竹浆是用竹子制成的,然后将提取的纤维编织成竹布。具有透气性、吸水性、回弹性强等特点。当制成长袍时,具有垂坠感。不会有死褶。竹布绝对是不含化学纤维的面料。当时价格便宜,普通老百姓都能买得起。竹布制成的长袍也俗称“竹布袍”,男女老少皆宜。尤其是在夏天,竹布制成的长袍、长裤非常凉爽、透气。在20世纪30年代的文献中,对竹衫的描述随处可见。但这种竹纤维的产量不高,不能适应当今人们的大规模穿着。高级的则用丝绸杭纺、云络制成长袍,是较有钱人家的夏季外衣。

民国初年,阴丹士林已风靡全国。阴丹士林不是布料的质地,而是进口染料。是英文indanthrene的音译。其天然颜色多为阴丹宁蓝,但也可染成其他颜色。这种染色颜色鲜艳,耐水洗、耐日晒,而且不会随着时间的推移而褪色。我国传统染色方法多为靛蓝、靛蓝。自从阴丹士林进口后,就取代了原来的靛蓝、靛蓝,所以阴丹士林又被称为“洋靛”。

《阴丹士林 (2008)》剧照

用阴丹宁染色的布,色泽鲜艳却不浮躁,有一种庄重之美。当时用茚丹染色的平布廉价而朴素,制成的袍旗袍庄重典雅,因而成为民国中后期高等院校师生的首选和标志性服装。中国。当时,姑娘们夏天多穿竹布制成的白色旗袍,春秋两季多穿茚满制成的旗袍,素颜更显清雅、恬静。最近看到一组1926年燕京新址竣工后的照片,女生宿舍的学生大多是这样的打扮。

阴丹士林有一种简单的美。别说是清华、北大,就连燕京、辅仁等教会学校,阴丹士也是师生中的主流颜色。

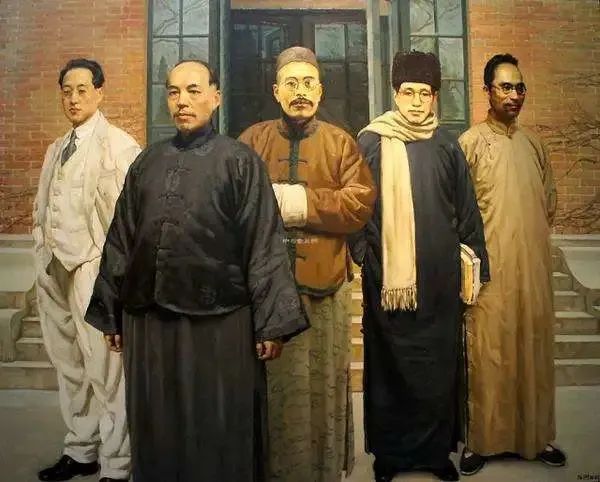

陈丹青先生创作的油画《清华国学》,充分体现了陈丹青先生对清华大学导师的敬意。这幅油画中五位教授的着装颇为有趣,也代表了各自的特点:左一是赵元任先生,身穿白色礼服套装;第二位是梁启超先生,身着礼服、马褂。第三位是王国维先生,头戴礼帽,身穿湖绉袍,身穿秋色马褂;第四位是陈寅恪先生,头戴小羊皮帽,身穿蓝色长袍,围着羊毛围巾。第五位是吴宓先生,身穿古铜色长袍,脚穿小圆口布鞋。这幅画虽然是陈先生想象出来的作品,但可以看出他在人物的服饰上下了很大的功夫。我们还可以看到“弘扬国粹、熔炼新知”、“独立精神、自由思想”的生动表述。

《清华大学国学》,陈丹青插画

20世纪30年代,北京高校教授的着装也多种多样。有胡适先生的西装、长衫,有武东里下的长衫、棉袍,还有辜鸿铭先生的故乡服装。那个时候,一切都不奇怪了。不过,更多的师生是银丹石林的平民百姓。那种含蓄、平和、宁静,已经成为一个时代的缩影。

本文摘自

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://xnzxjz.com/html/tiyuwenda/10419.html